帯サポーター

お太鼓結びのお助けアイテム『帯サポーター』

意匠登録・商標登録済 意匠登録第1724906号

帯サポーターの3つの特長

①簡単!

サクッと巻いて簡単装備!

今ある帯を折り畳むだけでお太鼓ができる

②きれい!

サポートベルト式だから体にフィット!

しかも手結びみたいにきれい!

③技あり

ハードメッシュ素材で帯板兼用、技あり隠しピン、帯枕のズレ防止、工夫満載の日本製

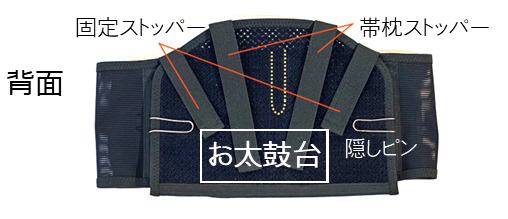

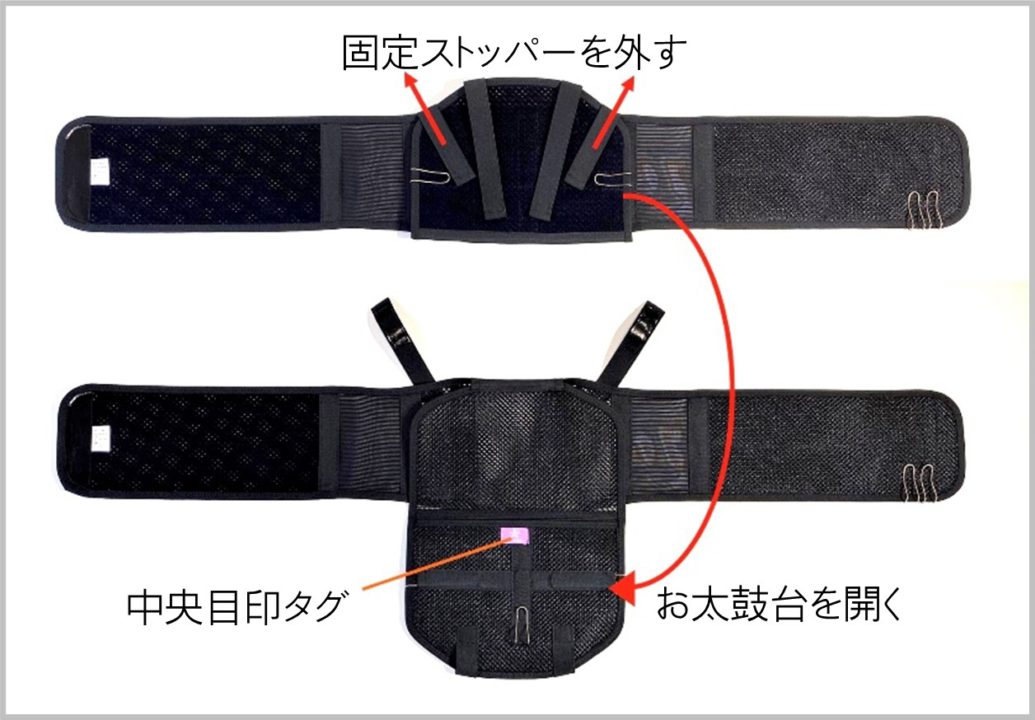

帯サポーターの仕組みは、帯の形を保つお太鼓台とベルトが一体化しており、面ファスナーでベルトを締めて装着するようになっています。隠しピンが5本ついています

F(フリー) UB(アンダーバスト)68~86cm

W(ワイド) UB(アンダーバスト)84~96cm

サイズは2サイズご用意。一般的な帯の幅に合わせてお太鼓台の大きさ、ベルト幅は共通で、脇のストレッチ生地の長さが異なります。ベルトは左右とも面ファスナー付きでフレキシブルに調節できます。

本体/ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル

付属 ボーン2本/ポリエチレン

隠しピン5本/ステンレス

洗濯/ボーンと隠しピンを外し手洗い、日陰干し

帯サポーターの装着方法

あらかじめ帯サポーターに帯をセットしてから装着します。

装着方法はどの帯を使っても同じです。

動画でご説明します。

隠しピンを後ろで留めるコツ

胴回りの帯端をお太鼓台の下に挟み込み、メッシュベルトと合わせてつかみます。隠しピンのU字部分を押し下げ、メッシュベルトを挟んで差し込みます。手の動きに慣れたらそれほど力は必要ありません。

それでも留められなければ…

帯の端をお太鼓台の下に巻き込んだあと、隠しピンをベルトの背中に止めにくい場合、脇のあたりに仮止めでもかまいません。しっかり帯締めを締めたあと、左前の隠しピンと同様に内側にさし直して隠します。

※簡単といっても、着物ビギナーが練習なしでは難しいかもしれません。例えば手結びなら10回の練習が必要なところ、3,4回で済むイメージです。

帯のセット手順

名古屋帯・基本

まず柄合わせの必要がない名古屋帯からはじめましょう。これが基本になります。

帯サポーターのベルトの面ファスナーを外し、写真のように置きます。

帯枕と帯揚げ、帯締めも用意しておきます。

動画でご説明します。

名古屋帯・ポイント柄

名古屋帯の三角折りの頂点を基本通りセットするとお太鼓柄がずれる場合、柄の位置を合わせて三角をずらして折り直します。

胴にポイント柄のあるものも柄合わせが必要になることがあります。同様にお太鼓台の中に折り畳んで調整します。

動画でご説明します。

袋帯・二重太鼓風

お太鼓を形作るときの方法が名古屋帯と異なります。出来上がりは手結びの二重太鼓と全く同じではありませんが、ふだんの洒落袋帯などにおすすめです。

動画でご説明します。

※帯の長さや体形が異なるので、帯サポーターをセットするには個々の調整が必要です。動画をご覧になって工夫してみてください。

また、場合によってはセットできないこともございます。

–Q&A– 使い方に関するご質問

たんす着物でSDGsなオシャレ!

おばあちゃんの着物+お母さんの帯

古いたんすを片付けていたらおばあちゃんの着物を発見!お母さんの昔の帯も2本出てきました。「帯サポーターがあるから着せてあげられるよ!」って、うれしい!

※『帯サポーター』 はたんすに眠った着物を活用しふだん着物をもっと気軽に楽しむためのお助けアイテム、オールインワン着物インナー『びじゅばん』の姉妹品です。

帯サポーター着用のご感想

「帯サポーター サイズF(フリー)」をご購入のお客様より

とてもいい品だと思いました。

お太鼓の形が作れても、着ているとタレが乱れて来るのが気になって悩んでいましたが、要所要所をホールド力の強い隠しクリップで挟むので、崩れる心配がありません。

また、帯を巻くときに手結びより汗をかかない気がします。

★★★★★ 2023/08/05 まつきさん

ショップより

ありがとうございます。お役に立てて嬉しい限りです。まつき様のおっしゃるように、目立たずかつ強度を保つピンの製造には苦心いたしました。指で引き上げると力がいりますので、指の腹で押し上げのがコツです。

「帯サポーター サイズF(フリー)」をご購入のお客様より

たまたまどこかで拝見したのが最初です。

レビューも少なく、ずっと購入を躊躇っていました。

けれど、今はもっと早く購入すれば良かったと思っているくらいです。

着物を着ても、お太鼓がなんとなく綺麗じゃない気がして、しっくりいかない方は多いと思います。

そんな方に、こんな素晴らしい商品がある事を知ってほしいと思います。

私の場合は、肩の負傷が原因で手を背中に回せなくなりました。

前結びをしていましたが、前結びでも最後後ろに回す時にどうしても肩が痛く、なかなか辛かったです。

でもこの帯サポーターなら、前結びよりも簡単、かつ綺麗です。

二部式の帯も持っていますが、帯サポーターの方がより簡単で絶対に綺麗に着れます。

YouTubeを見て1,2回練習し、コツさえ掴めば、本当に誰でも綺麗なお太鼓がすぐ結べます。

ワンタッチ帯を毎回自分で作る感じですね。

今後、夏の薄い色の紗や絽の帯のために、黒だけでなくぜひ薄い色も作ってほしいです!

★★★★★ 2023/07/27 うりぼうさん

ショップより

簡単で綺麗に結べたという実感をお伝えいただきありがとうございます。

日頃からお客様が使いこなしてくださるか、それが一番気にかかっております。そのため、少しでも分かりやすいように、コツや様々なセット例などをインスタグラムやYouTubeなどの動画でご紹介しておりますが、これからもお意見を励みに努めてまいります。

「帯サポーター サイズF(フリー)」をご購入のお客様より

最近肩が痛くて上がらない時があったのですが、たまたまこちらの商品知り購入しました。まだ一度しか使用していませんが、綺麗に装着できました。週に2、3度着物を着ているので、正直サポーターへのセットの時間も考えると、直接帯を結ぶ方が早いです。これから暑い季節になるので、サポーターにセットさえできれば汗をかかずにあっという間に気付けられると思うので楽しみです。

★★★★★ 2023/07/18 ほほほほほさん

ショップより

高評価ありがとうございます。着物を着慣れておられる方にも特長を認めていただきうれしい限りです。早朝のお出かけ、袋帯の柄合わせなど、引き続き役立てていただければ幸いです。

「帯サポーター サイズW(ワイド)」をご購入のお客様

ワンタッチ作り帯を制作依頼をしようか?っと迷っている矢先にコチラのお品物に出逢えて

助かりました。作り帯にした帯だけしか使えないと言う点からみて、手持ちの袋帯全てがコチラのお品物のお陰で気軽にお太鼓結びができ装着して出来る喜びに浸っております。

改良枕よりも使いやすいです。

手持ちのお太鼓の大きさも変えられてる

点もお勧めしたいですし、付属に帯挟みのピンも付いていて使用者に手厚いセット内容だと思います。

お友達にもお勧めしたい御品物です。

★★★★★ 2023/08/13 @ruriiroyamausagiさん

ショップより

嬉しいご意見を賜りありがとうございます。おっしゃるように、今ある帯を切らずに、縫わずに、折り畳むだけで作り帯のようにお太鼓を形づくることができるという点が、帯サポーターの最大の特長です。お役に立てて何よりです。よろしければご友人にもご紹介いただけましたら幸いです。

「帯サポーター サイズW(ワイド)」をご購入のお客様

慣れたら簡単に綺麗な帯姿になります。

帯枕も固定されて背中で落ち着きます。

改善点は、帯に隠して留めるクリップが、止めづらい。

マジックテープは、他の場所に張り付いたりしてしまうので、仮止めの相手テープがあると安心だと思いました。繊細な帯に絡んだりすると嫌です。

★★★★★ 2023/07/15 ぱおさん

ショップより

帯枕がズレるなど実体験に基づいて考案いたしましたが、お役に立ち嬉しい限りです。また貴重なご意見を賜りありがとうございます。今後の参考にさせていただきたいと存じます。